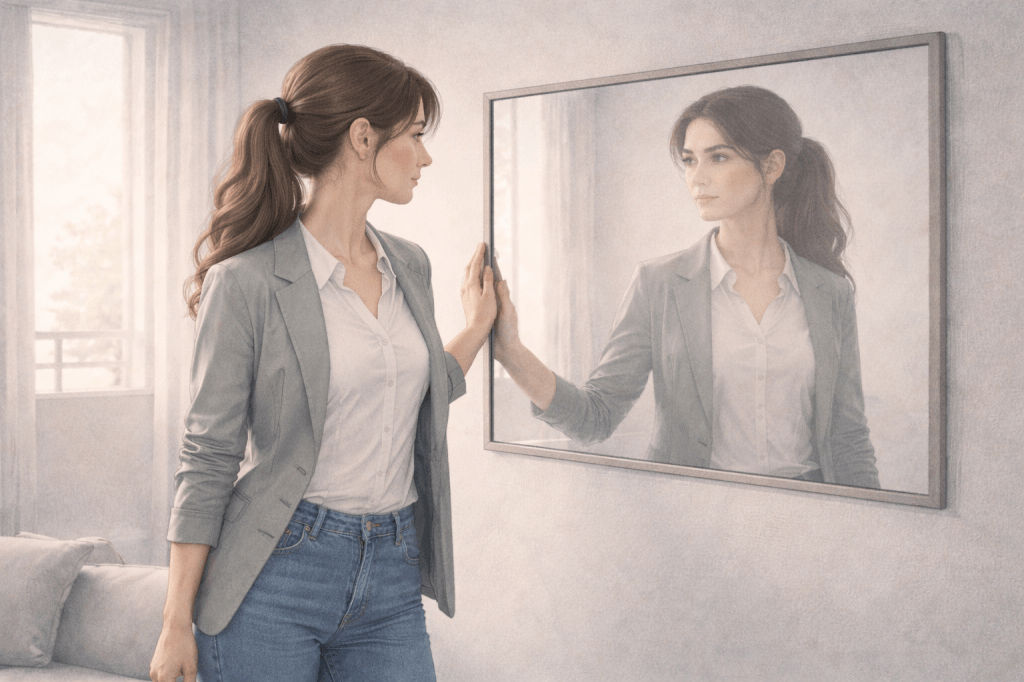

وقفت حُسنى أمام المرآة الطويلة قبل أن تخرج.

رأت صورة هادئة، مكتملة، لا تحتاج تدخّلًا. ثياب متناسقة، ألوان تعرف مكانها، وملامح اعتادت أن تظهر كما ينبغي.

هكذا يراها الجميع؛ امرأة لا تثير الأسئلة، ولا تستدعي القلق، ويُقال عنها بسهولة إنها ناضجة، متزنة، وتعرف ما تفعل.

ومع ذلك، شعرت بغربة خفيفة تسلّلت إليها فجأة. اقتربت من الزجاج البارد، حدّقت في عينيها أطول من المعتاد، وسألت نفسها بهدوء لم تعهده: هل هذه أنا حقًا؟

تذكّرت معلومة قديمة عن خدعة المرايا: أن المرآة لا ترينا وجوهنا كما يراها الآخرون، بل كما اعتدنا نحن أن نراها. صورة مقلوبة، تتبدّل فيها الجهات، ثم تتحوّل، مع الوقت، إلى ما نصدّقه ونطمئن إليه.

ابتسمت بسخرية خفيفة. ربما لم تكن المشكلة في الزجاج، بل في الألفة. فالمرآة لا تقلب الملامح فقط، بل تعيد إلينا نسخة نرتاح لها… لا نسخة كاملة.

الوجه في المرآة بدا مطمئنًا، مألوفًا، ومتدرّبًا على الظهور كما ينبغي. لم يكن وجهًا ناقصًا، ولا صورة مبتورة؛ بل وجهًا مكتملًا، تشكّل عبر سنوات من التعلّم والمراقبة والتكيّف.

هذا هو الوجه الذي يعرف متى يهدأ، ومتى يضبط انفعاله، ومتى يبدو “مناسبًا” للسياق والعمر والمكان. لكنه، في اكتماله هذا، كان يخفي سؤالًا بسيطًا لم يجد مكانه بعد: لماذا يُنظر إلى الوقار كأنه الشكل الوحيد المقبول للنضج عند عمرٍ معيّن؟

ما في داخل حُسنى لم يكن جريحًا، ولا حزينًا، ولا بحاجة إلى إصلاح. لم يكن “الطفل الداخلي” بالمعنى الذي يُقدَّم عادةً بوصفه أثرًا لصدمة أو خللٍ قديم، بل شيئًا مختلفًا تمامًا.

كان طفلًا داخليًا بمعنى آخر؛ طاقة حيّة لم تجد مكانها بعد. رغبة في الحركة، في التجربة، في أن تكون أقل التزامًا بالصورة النمطية، وأكثر صدقًا مع الشعور في داخلها. رغبة في الركض بدل المشي، في اختيار لون “غير مناسب” بلا سبب، وفي الضحك في وقتٍ يتطلّب الصمت، دون الحاجة إلى تقديم مبرّرات.

أدركت أن المرآة ليست كاذبة، بل ناقصة. تعكس ما استقرّ، وتغفل عمّا يتحرّك. تُعيد إليها الصورة التي اعتادت رؤيتها، لكنها لا ترى الروح التي ما زالت تمدّ يدها للأرجوحة؛ لا لتدفع الأطفال، بل لتصعد وحدها.

مدّت حُسنى يدها ولمست سطح المرآة، ثم سحبتها ببطء. عدّلت ياقة قميصها، ونظرت إلى صورتها نظرة أخيرة، كأنها تقول في سرّها: أعرفك، لكنك لستِ كلّي.

ثم خرجت، وهي تفكّر بهدوء أن القميص ذو اللّون الصاخب، الذي كانت تؤجّل شراءه بحجة “السنّ”، لم يعد فكرة سخيفة، بل احتمالًا مؤجّلًا… قد يحين وقته.